No CrossRef data available.

Article contents

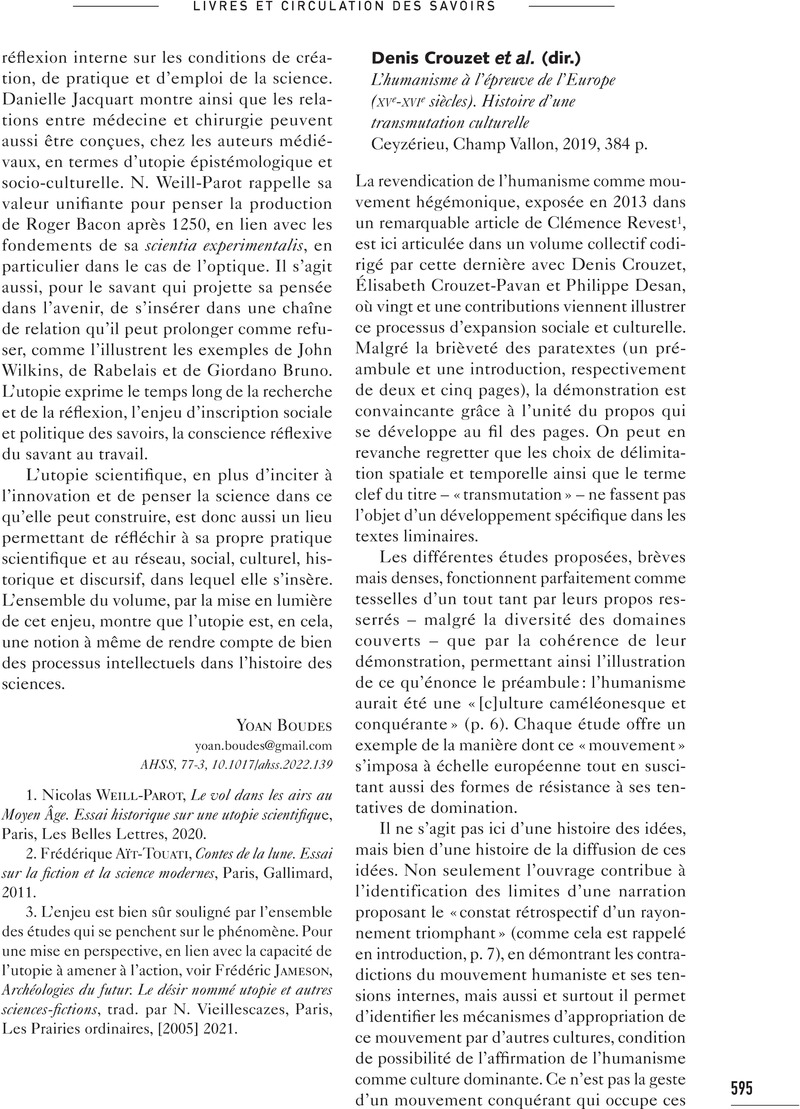

Denis Crouzet et al. (dir.), L’humanisme à l’épreuve de l’Europe (xve-xvie siècles). Histoire d’une transmutation culturelle, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2019, 384 p.

Review products

Denis Crouzet et al. (dir.), L’humanisme à l’épreuve de l’Europe (xve-xvie siècles). Histoire d’une transmutation culturelle, Ceyzérieu, Champ Vallon, 2019, 384 p.

Published online by Cambridge University Press: 12 January 2023

Abstract

An abstract is not available for this content so a preview has been provided. Please use the Get access link above for information on how to access this content.

- Type

- Livres et circulation des savoirs (comptes rendus)

- Information

- Copyright

- © Éditions de l’EHESS

References

1 Clémence Revest, « La naissance de l’humanisme comme mouvement au tournant du xve siècle », Annales HSS, 68-3, 2013, p. 665-696.